Grüne Hotspots: Standortfaktoren bei erneuerbaren Energien

Optimal Sonne tanken, Wind einfangen und Energie verteilen – was bei Naturstromprojekten zu beachten ist

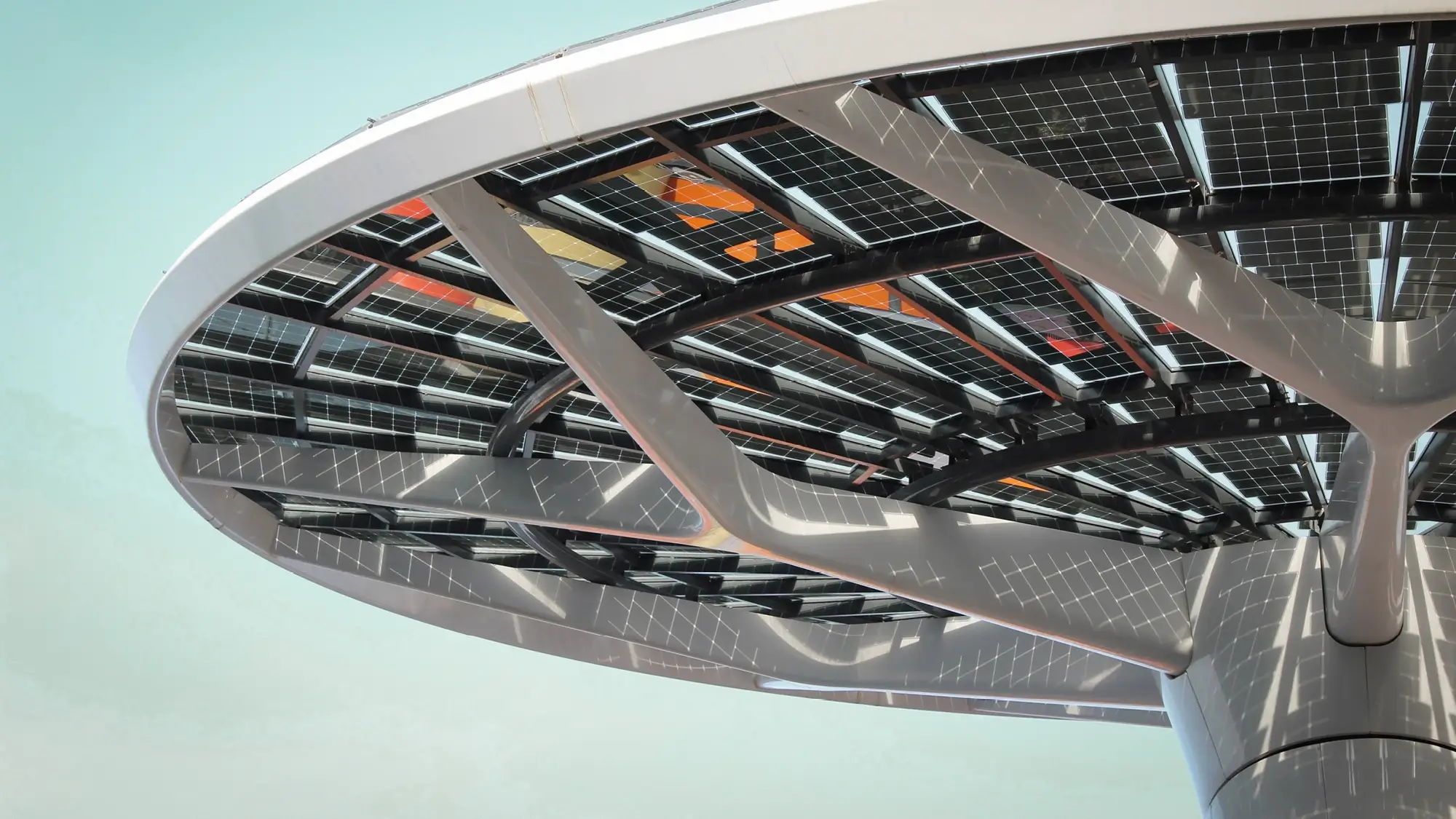

Der Ausbau erneuerbarer Energien, speziell im Bereich Solarenergie, geht weiter stark voran. Der Erfolg und das Leistungspotenzial erneuerbarer Energiequellen hängen dabei maßgeblich vom Standort der Anlagen ab, die den Naturstrom gewinnen. Windstärke, Sonneneinstrahlung und vorhandene Infrastruktur beeinflussen nicht nur die Effizienz und Wirtschaftlichkeit Erneuerbarer-Energie-Anlagen, sondern dienen auch als entscheidender Faktor bei der Auswahl einer geeigneten Lage für Projektvorhaben in diesem Bereich. Auch tiefergehende Faktoren, wie Flächenversiegelung, die Akzeptanz des Vorhabens seitens der Anwohner oder Landesgesetze bestimmen, wo Projekte der erneuerbaren Energien einen Platz finden.

Auch umgekehrt – sprich, wenn erneuerbare Energiequellen bereits vorhanden sind – spielt der Standortfaktor eine große Rolle. Der Ausbau erneuerbarer Energien leistet einen Beitrag zur Standortattraktivität für Unternehmen bzw. zum Erhalt bestehender Unternehmensansiedlungen und hat einen zunehmenden Einfluss auf die Wettbewerbsfähigkeit von Niederlassungen.1, 2, 3

In den letzten Jahren hat die Erneuerbare-Energien-Branche immer wieder neue Rekorde erzielt, im ersten Halbjahr 2025 wurde erstmals mehr Strom aus Erneuerbaren generiert als aus Kohle4. Doch welche Faktoren beeinflussen, ob ein Erneuerbare-Energien-Projekt, wie beispielsweise ein Solarpark, erfolgreich sein kann und sich auch rechnet? Denn Wirtschaftlichkeit bleibt, neben dem positiven Beitrag zu einer klimaneutralen Zukunft, natürlich ein entscheidendes Kriterium bei der Realisierung von Naturstromanlagen. In dieser Übersicht beleuchten wir für Sie, welche Faktoren bei der Auswahl von Standorten für Projektentwicklungen der erneuerbaren Energien eine Rolle spielen und welche Herausforderungen die Standortsuche mit sich bringt.

Treiber der Standortauswahl: Mikrolage, Makrolage und politische Faktoren

Anders als z. B. bei Projekten im Bereich der Stadtentwicklung spielen menschliche Faktoren, wie Einkaufsmöglichkeiten, die Beliebtheit des Standorts oder der regionale Arbeitsmarkt, keine Rolle bei Projekten der erneuerbaren Energien. Tatsächlich können innerstädtische Lagen sogar nachteilig sein, im Falle von Photovoltaikanlagen (PV-Anlagen) beispielsweise durch Verschattung aufgrund von Gebäuden oder fehlender, nutzbarer Fläche.

Die Mikrolage bei erneuerbaren Energien

Bei der Mikrolage eines Standorts für Projekte der erneuerbaren Energien werden lokale Faktoren betrachtet. Dazu gehören beispielsweise:

- Bei PV-Anlagen die Ausrichtung oder Verschattung. Selbst kleine Verschattungen führen bei PV-Anlagen bereits zu größeren Ertragseinbußen. Eine Verschattung kann zum Beispiel durch umliegende Gebäude und Bäume oder durch Verschmutzungen von Solarmodulen entstehen. Im Gegensatz zu verminderter Sonneneinstrahlung, wie bei bewölktem Himmel, hat eine Verschattung langfristige Auswirkungen auf die Effizienz der Anlage.

- Die Anbindung ans öffentliche Netz ist einer der wichtigsten Faktoren bei der Auswahl des Standorts. Netzbetreiber müssen den Anschluss an das Stromnetz und die damit verbundene Einspeisung ins öffentliche Netz genehmigen. Der Genehmigung geht ein überwiegend bürokratischer, mehrwöchiger Vorgang inklusive Netzverträglichkeitsprüfung voraus.

- Die Frage der Baufreiheit muss ebenfalls geklärt werden – gibt es beispielsweise Baubeschränkungen, die der Errichtung einer Naturstromanlage im Wege stehen? Am Beispiel von PV-Anlagen könnte dies zum Beispiel eine Entscheidung zwischen der Errichtung von Anlagen auf einem Acker entgegen der Installation auf einer Scheune sein.

- Bei Windkraftanlagen betrachten individuelle Windgutachten, wie geeignet ein Standort für eine Anlage ist. Dabei werden unter anderem Faktoren wie Windschatten, zu erwartende Nutzungseinschränkungen wie z. B. Vereisung und eine Prognose für die mittlere Windgeschwindigkeit am Standort sowie der zu erwartende Energieertrag einbezogen.

Die Makrolage bei erneuerbaren Energien

Die Makrolage für Erneuerbare-Energien-Anlagen bezieht sich auf die regionale Umgebung der Anlage. Wichtigster Faktor dabei ist der Weg zur Stromtrasse. Zu beachten ist dabei beispielsweise:

- Wie können Offshore-Windkraftanlagen mit dem Netz an Land verbunden werden?

- Welche Eigentumsrechte liegen auf dem Weg zur Stromtrasse – müssten Leitungen beispielsweise auf Privatboden verlegt werden?

- Gibt es einen Trafo in der Nähe, der den Strom aus der Naturstromanlage für die Einspeisung ins Stromnetz bezüglich Spannung und Energiefluss umwandeln kann?

Politische, gesellschaftliche und emotionale Faktoren

Neben den oben genannten Standortfaktoren fließen bei der Suche nach einer geeigneten Lage für Projekte der erneuerbaren Energien auch komplexere, gesellschaftliche und regulatorische Faktoren mit ein, darunter:

- Die politische Ausrichtung der betreffenden Gemeinden oder Länder: Wird Windkraft zum Beispiel durch die örtliche Politik gefördert oder trifft ein solches Vorhaben eher auf Ablehnung?

- Länderspezifische und bundesweite Gesetzgebungen: Welche Abstandsregeln gelten, z. B. bei Windkraftanlagen in der Nähe von Siedlungen, wie viele Windflächen sind zugelassen, welche Flächen fallen unter Naturschutz oder Denkmalschutz?

- Denkmalschutz von Gebäuden: Unter welchen Bedingungen können PV-Anlagen auf denkmalgeschützten Gebäuden installiert werden? Auch hier gibt es regionale Unterschiede – teilweise ist es gesetzlich ausgeschlossen, PV-Anlagen auf Denkmälern zu errichten, teilweise ausdrücklich genehmigt.

- Der Faktor Boden- bzw. Flächenversiegelung spielt vor allem bei PV-Anlagen eine Rolle und muss bei der Planung mitgedacht werden. Hier sind auch neuere kombinierte Anlagen, z. B. sogenannte Agri-Solar-Anlagen, die eine gleichzeitige landwirtschaftliche und energiewirtschaftliche Nutzung ermöglichen, eine Lösung gegen Flächenverbrauch.

- Lokale Akzeptanz: Besonders bei Windkraftanlagen kommt es häufiger zu Gegenwind durch Anwohner oder Naturschützer, wobei Faktoren wie Infraschall oder Lärmbelästigung, eine getrübte Optik durch die Anlage oder Verschattung als Auswirkungen der Windkraftanlage angeführt werden.

Was ist ein Solarkataster?

Ein Solarkataster, auch Solaratlas genannt, ist eine digitale Dokumentation oder Online-Plattform, die Informationen über das Solarpotenzial bestimmter geografischer Gebiete bereitstellt. Daten wie Sonneneinstrahlung, die Neigung von Dachflächen sowie Faktoren wie Verschattung werden hier berücksichtigt, um geeignete Standorte für Solaranlagen identifizieren zu können. Eingeführt werden Solarkataster von Kommunen, den Bundesländern oder Energieunternehmen, um Hauseigentümer und Unternehmen über das Nutzungspotenzial ihrer Gebäude für Solaranlagen aufzuklären.

Analyse potenzieller Standorte für Naturstromanlagen

Die Analyse möglicher Standorte für Projektenwicklungen der erneuerbaren Energien umfasst einen mehrstufigen Prozess. Damit soll sichergestellt werden, dass ein Projekt wirtschaftlich ist und langfristige Gewinne verspricht. Zu diesem Prozess können z. B. gehören:

- Eine Prüfung der Solarkataster sowie die Erstellung von Gutachten zum Standort des Projekts.

- Eine Recherche der aktuellen Genehmigungslage für das Projekt.

- Eine Anfrage bei den Netzbetreibern bzgl. Einspeisung in das öffentliche Netz.

- Eine Prüfung der Dokumentation zum Anschluss an die Stromtrasse.

- Eine Analyse der technischen Dokumentation zum Projekt sowie eine Überprüfung der Dokumentation durch einen oder mehrere externe Gutachter.

- Als Grundlage für die Erwirtschaftung von Gewinnen werden die Verträge zur Einspeisevergütung und die gesetzlichen Rahmendaten überprüft.

- Eine Prüfung der Kostenplanung zum Projekt, wie Angebote verschiedener Generalunternehmer sowie Vergleichskosten.

Herausforderungen bei Projekten der erneuerbaren Energien

Wie auch bei anderen Anlageprodukten, gibt es bei Projekten der erneuerbaren Energien einige besondere Herausforderungen, die die Realisierung eines Projekts beeinflussen.

- Die Finanzierung einer Naturstromanlage ist an die prognostizierte Einspeisevergütung gekoppelt. Diese ist wiederum nur zu leisten, wenn der Standort letztlich den Erfolg nicht eintrübt.

- Es können standortbedingte Erschwernisse hinzukommen, wie z. B.

- fehlende Zugänge zum Projektgrundstück,

- mangelhafte Statik bei Dächern bei PV-Aufdachanlagen, sodass eine Dachsanierung erforderlich ist,

- Land bei Freiflächenanlagen nicht mehr oder nur noch eingeschränkt für die Landwirtschaft nutzbar ist (jedoch ist dies nur vorübergehend der Fall, wobei fossile Energiequellen, wie Kohleabraumhalden, Land langfristig nutzbar machen oder eine langwierige Renaturierung erfordern),

- optische Faktoren, wie z. B. freie Sicht von Privatgrundstücken,

- sowie Bürgerinitiativen oder politische Gegner Erneuerbarer-Energie-Anlagen.

- Die Förderbedingungen sind nicht überall identisch, beispielsweise gibt es auf Landes- und Bundesebene unterschiedliche Rahmenbedingungen und Gesetzgebungen.

- Die Kooperation mit den Netzbetreibern ist situationsabhängig – mal verläuft sie eher partnerschaftlich, wenn eine geplante Anlage gut zum Netz passt, mal gibt es eher Widerstand von Netzbetreiberseite, beispielsweise, wenn die Ziele des Netzbetreibers konträr zum Vorhaben sind (z. B. aufgrund von Interessenkonflikten großer Energielieferanten, zu denen Netzbetreiber häufig gehören).

- Je nach Lage und Komplexität des Projekts kann es eine lange Genehmigungsdauer geben. Bei Windkraftanlagen kann diese bis zu fünf Jahre betragen, PV-Aufdachanlagen sind in der Regel genehmigungsfrei, während PV-Freiflächenanlagen z. T. mit einem aufwändigen Genehmigungsprozess verbunden sind.

Fazit

Bei der Standortauswahl für Erneuerbare-Energie-Anlagen fließen vielfältige Faktoren zusammen, die über die grundlegenden Gesichtspunkte wie Sonneneinstrahlung oder Windstärke hinausgehen. Besonders infrastrukturelle und regulatorische Faktoren spielen bei der Standortanalyse für Naturstromprojekte eine große Rolle und erfordern oftmals langwierige Genehmigungsprozesse, die bei der Planung mitgedacht werden müssen. Die Auswahl eines geeigneten Standorts für die Umsetzung von Projekten der erneuerbaren Energien hat somit einen großen Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit der Anlage und die daraus resultierenden Erträge in Form von erzeugtem Strom, der Einspeisevergütung oder der Gewinnbeteiligung für Investoren.

Weiterführende Quellen:

2 Klimawirtschaft.org. Standortvorteil Erneuerbare Energien?

4 Tagesschau.de. Erstmals mehr Strom aus Erneuerbaren als aus Kohle

Disclaimer: Wichtige Hinweise zu unseren Blogbeiträgen

Die auf unserer Blogseite bereitgestellten Informationen dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung dar.

Unsere Beiträge und Kommentare sollen allgemeines Wissen und Perspektiven zu Finanzen und Immobilieninvestments vermitteln, jedoch sollten sie nicht als konkrete Handlungsempfehlungen oder Anlagestrategien interpretiert werden. Bitte beachten Sie, dass die Finanzmärkte volatil sind und Risiken beinhalten. Bitte beachten Sie auch, dass sich die Finanzmärkte ständig weiterentwickeln und sich Gesetze ändern können.

4 https://www.tagesschau.de/wirtschaft/energie/erneuerbare-energien-kohle-strom-iea-100.html